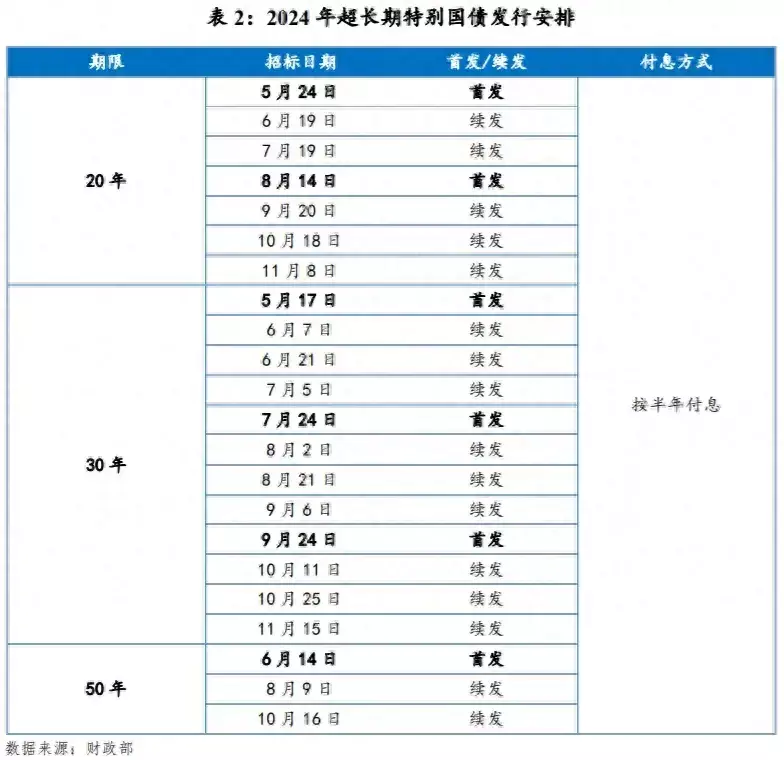

5月13日,财政部披露了今年1万亿元超长期特别国债的发行安排。从公开信息来看,超长期特别国债的期限包括20年、30年和50年,发行次数分别为7次、12次和3次,付息方式为按半年付息,公开发行金额和发行对象安排尚未公布。5月17日,也就是今天,首只30年期超长期特别国债即将发行。

“两重”领域将成为特别国债支持重点

今年的《政府工作报告》提出,从今年开始拟连续几年发行超长期特别国债,专项用于国家重大战略实施和重点领域安全能力建设,今年先发行1万亿元。

日前,财政部预算司司长王建凡在国新办发布会上表示,要统筹一般国债和特别国债发行,合理安排发行节奏,切实保障特别国债项目资金需求;结合超长期特别国债资金实际,研究建立监管机制,加强对资金分配、下达和使用的全过程监管,确保规范、安全、高效使用。

在资金投向方面,国信证券提到,5月13日,国务院召开支持“两重”建设部署动员视频会议,会议特别强调发行超长期特别国债支持“两重”建设,是党中央着眼强国建设和民族复兴全局作出的一项重大决策部署。也就是说,本次特别国债的主要投向将集中于国家重大战略实施和重点领域安全能力建设等“两重”领域。

更具体地看,稍早前国家发展改革委副主任刘苏社在4月17日国新办举行的新闻发布会上对本次特别国债投向和资金管理进行了更为细致的表述。他表示,超长期特别国债重点聚焦加快实现高水平科技自立自强、推进城乡融合发展、促进区域协调发展、提升粮食和能源资源安全保障能力、推动人口高质量发展、全面推进美丽中国建设等方面的重点任务。同时,在资金管理方面,本次特别国债发行将坚持“项目跟着规划走、资金跟着项目走、监管跟着资金走”的原则,由国家发展改革委牵头会同有关部门,切实加强统筹协调,做好资金保障。

银河证券称,随着万亿超长期特别国债开始落地,叠加央行在一季度货币政策执行报告“如何看待当前长期国债收益率”专栏中提及“市场缺乏安全资产对长期国债收益率也产生了一定影响”,后续安全资产供给增加,资产荒情况或会有所缓解。

超长期特别国债供给压力主要集中在6-10月份

民生银行首席经济学家温彬解读,根据财政部部署,本次超长期特别国债采取较长时间的分散式发行,与市场普遍预期的集中在5、6月份发行差别较大。在此情况下,预计超长期特别国债供给压力主要集中在6-10月份,地方债发行节奏或进一步后移。

发行时间较为分散。本次超长期特别国债发行期限分别为20年、30年和50年,发行时间均匀的分布在5月中旬至11月中旬。其中,30年期年内发行12次,6-10月份每月发行2次,5月份、11月份各发行1次;20年期年内发行7次,5-11月份每月发行1次;50年期年内发行3次,分别分布在6月份、8月份、10月份。

超长期特别国债供给压力主要集中在6-10月份。假设发行次数大体与其发行规模相匹配,叠加当前市场对30年期品种较为青睐,大致可以估算出三个品种的发行量分别为3000亿元、6000亿元和1000亿元,分别将其平均算入每一次发行中可见,6-10月发行量相对较大,四季度压力略小。

地方债发行节奏或进一步后移。按照各地已公布计划估计5-6月地方债新发债券量,则7-12月剩余限额占全年总额约57%。根据财政预算报告,今年1万亿元超长期特别国债所筹资金的安排暂时为,中央本级支出5000亿元、对地方转移支付5000亿元。考虑到当前国债和地方债发行的拨付项目较为紧张,转移支付安排可能进一步消耗地方债的项目储备,再加上特别国债的分散式发行,或导致地方债发行节奏明显后置。

此次超长期特别国债有哪些变化

温彬指出,我国曾在1998年、2007年、2020年发行过3次特别国债,2017、2022年还有两次针对特别国债到期进行续发,目前存量规模合计2.82万亿元。其中,超长期特别国债(即发行期限在10年以上的特别国债)规模为1.12万亿元,占比达39.8%。此次是我国第四次发行特别国债。

与前三轮相比,本次发行的超长期特别国债有三个方面变化。

首先,由应急性转为常态化。我国前三次发行特别国债,均是出于应对特定紧急风险和挑战的需要。如1998年是为了补充银行资本金以应对1997年亚洲金融危机爆发、国内商业银行资产质量恶化;2007年是为了为抑制外汇储备上升导致的流动性过剩,减轻人民银行对冲压力,并提高外汇储备资产收益;2020年是为了应对疫情对经济造成的负面冲击,保障民生及基层平稳运转。而此次发行没有较为特殊的突发背景,重在扩内需、促转型、增后劲,服务国家中长期战略。

其次,强调连续性且规模较大。除今年已确定的1万亿元外,《政府工作报告》提出未来几年仍会视发展需求及发行效果适时启用,不过并未明确是几年。考虑到2035年基本实现社会主义现代化的远景目标,需要在提高发展质量的基础上长期保持合理经济增长,有必要持续强化财政资金保障,而地方债务扩张约束下中央加杠杆是大趋势,因此“连续几年”有可能至少是5年。如果每年都按5000到10000亿元安排,则最终总的发行规模可能在3.5万亿元左右,远超此前历次特别国债的发行规模。

最后,发行期限明显延长。超长期特别国债主要包括15年期、20年期、30年期和50年期四个品种,目前存量规模以15年期为主,此外还包含少量30年期。而本轮超长期特别国债涉及期限为20年、30年和50年,且多数集中在30年,大大长于以往,这有助于增强对长期限项目的保障能力、缓解中短期偿债压力,同时也满足国债收益率曲线建设需要,进一步提升国债收益率曲线上关键点的有效性。

超长期特别国债发行影响几何

温彬指出,从对资金面的影响来看,超长期特别国债分散式发行对流动性的短期冲击将大幅低于预期,央行因此实施降准的概率也随之降低,或更多通过MLF加量续作和OMO净投放平抑资金面波动。降准虽然具有对冲短期流动性紧张的作用,但更多是向金融体系释放长期的低成本资金,具有较强的宽货币政策取向。考虑到央行当前对资金空转(4月以来连续20亿元OMO投放)和长端国债利率(一季度货政报告特辟专栏4)的高度关注,短期内只为配合特别国债发行而降准的可能性较小。从预估的政府债净融资额来看,5-10月的流动性压力尚可,11-12月因国债到期量较低,流动性压力相对较大,届时随着美联储降息对国内货币政策的掣肘减弱,央行可能实施降准。

从对权益市场的影响看,A股市场有望继续回暖。今年开始拟连续几年发行超长期特别国债,释放出积极财政政策将更好支持经济发展的信号,有助于缓解地方财政、债务压力,并支撑基建增长动能,推动经济增长持续向潜在水平回归,重大项目的形成也有助于降低经济社会运行成本、提高经济运行效率、优化供给结构,这将稳定市场经济增长预期。随着楼市调控步入新阶段,叠加当前A股市场整体估值不高,横向及纵向对比均具备较好投资吸引力,A股短中期仍具备上行潜力。

从对固收市场的影响看,“资产荒”或逐渐缓解,债市利率小幅上行。未来随着超长期特别国债和地方债的发行,“资产荒”的情况会有缓解,前期因机构欠配导致的利率过度下行或将回调。再加上降准的概率降低,央行对长端利率的关注度较高,也支持债市利率回调。但考虑到我国经济修复的基础尚不牢固,市场对政府债供给有一定学习效应,预计债市利率上行的幅度可能有限且偏缓。策略选择上,增发超长期特别国债有利于降低地方债务风险,加之一揽子化债方案持续落实、地方债务强监管政策持续,短期内城投企业公开市场债务违约的风险不大,鉴于短久期城投债相对抗跌,可关注“次优”与“困境反转”平台。

本文源自金融界

友情提示

本站部分转载文章,皆来自互联网,仅供参考及分享,并不用于任何商业用途;版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其他问题,请与本网联系,我们将在第一时间删除内容!

联系邮箱:1042463605@qq.com